| 池田医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 整形外科 外科 リハビリテーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2025年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新患Web予約 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1日 猛暑が続いています。お気を付けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2日 Googleでの評価 ブレンダさんはGoogleのローカルガイドとして多くの投稿をされています。その中に当院へのものがあります。診察の状況がおわかり頂けると思います。 Brenda Ariesty Kusumasari ローカルガイド 134 件のレビュー 87 枚の写真 (原文) As a foreigner living in Kyoto who speak limited Japanese, I'm so grateful to find Ikeda Clinic. I have knee injury since 2006 and because it gets worse, I decided to visit this clinic. Ikeda Sensei is a great person and his English is very good. He really took his time to examine my knee, never rush a thing. He did the x-ray and ultrasound by himself. He smiled and told me to relax when I was afraid of the pain. He explained everything with words that are easy to understand. My injury is pretty bad but he told me gently so that it didn't scare me. We discussed about the treatment in a way that he didn't force me to choose but yet suggest me to think wisely. I'm thankful for his professionalism and his kindness. I need to visit this clinic again for further discussion and I feel at ease since I know Ikeda Sensei will take a good care of my injury. Thank you |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

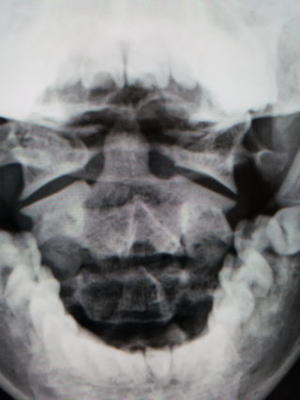

| 5日 肘内障 肘内障(幼児) pulled elbow 要約:いわゆる肘が抜けた(橈骨頭・輪状靱帯の亜脱臼、回内筋の巻き込み)と言われる状態。用手的に整復する必要があります。 肘関節の橈骨頭を固定している輪状靱帯が牽引力等によりずれて亜脱臼するために肘の痛みが生じます。最近では、輪状靱帯に回外筋の一部が線維結合しており、これが輪状靱帯とともに嵌頓しているという説が有力です。(超音波でJ-sign、整復後に回外筋の腫れ) 多くは5歳までの子供に起こります。(2ヶ月の幼児での報告あり)手を引くと起こることはよく知られていますが、子供同士で遊んでいるうちに転倒などをして手が身体の下敷きになり肘が引っ張られて発症することもあります。保育園等では目撃者がなく、はっきりした受傷機転が不明なこともよくあります。寝返りなどでも起こると報告されています。 抜けた肘は痛いのでまっすぐ下垂したまま、もしくは肘を曲げて回内位を取ったまま動かそうとしません。これを見たら肘内障の疑いが強くなりますが、肘内障ではなく鎖骨骨折、肘周辺の骨折を起こしていることもあるので注意深く診察します。逆に肩が抜けたと連れて来られることもあります。落下等の強めの外傷が生じているケースでは上腕骨骨端軟骨の損傷や、周辺の骨折が生じて痛んでいることもあります。 他の疾患が疑われたり判断に迷うときは、両肘のレントゲン撮影を行い骨折の有無を調べます。また超音波断層撮影で肘内障の特徴であるJカーブや橈骨頭-上腕骨小頭間の開離差(3mm以上)が見られるかチェックします。レントゲンや超音波で関節内の血腫を認める場合は、肘内障ではなく骨折の可能性が高い。 治療は徒手整復を行います。整復はとても簡単なこともあれば、数分かかることもあります。このことは保護者に前もって伝えておくとよいでしょう。 整復方法 1.回内法 a.回内屈曲法(肘90度屈曲→回内し更に深く屈強) b.過回内法(肘90度屈曲→過回内) 2.回外屈曲法 肘内障整復法の比較表

通常の肘内障で想定される痛みより強い場合は、骨折の有無を最初にチェックするようにします。 *整復されなかったらどうなるのか? 未治療の場合でも自然整復される例もあります。整復されずに長期経過をたどった報告はほとんどありません。手術の報告も非常にまれで通常行いません。とはいえ、機能障害を残す可能性もあり、再整復を試みます。 整復されなかった場合の予後

*2025年8月現在、肘内障の整復困難例がどの程度あるのか、再整復されない割合、その後障害が出る割合などは全く分かっていません。 文献:日本肘関節学会雑誌(2024年) 非典型的な受傷機転による整復困難例年長児の肘内障で、初診時に整復されず疼痛が持続した症例が報告されています。 エコーによるJサインの確認 整復前後の超音波画像で、**輪状靭帯と回外筋の関節内への引き込み(Jサイン)**が確認され、整復後に消失。 考察 整復されないまま経過すると、疼痛や可動域制限が持続する可能性があるため、画像診断による早期確認と再整復が重要とされています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6日環軸関節回旋位固定

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7日 急性期外傷への応急処置は従前よりRICEが有名ですが、最近ではPOLICEに進化しています。また回復期のことも含めて、Piece&Loveという考え方も出てきています。

RICE:1978年に提唱。短期的な炎症抑制には有効だが、過度な安静が回復を遅らせる可能性あり。

アイシングは「初期の炎症制御と鎮痛」に限定して使うべきで、長時間・長期間の使用は避けるべきというのが現在のコンセンサスです。

急性期の炎症・腫脹を抑えることに重点 Optimal Loadingは以下のような効果を期待されています:

細胞応答の促進:適切な負荷が治癒に関与するタンパク質の生成を促す |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 14日夏期休業 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 15日夏期休業 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 16日夏期休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 17日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 19日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 20日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 21日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 22日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 24日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 25日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 27日 暑い。そして熱い夏。 いま、ホットな話題として大規模生成AI(LMM)が面白い。ChatGPTを初めとして激しい競争が行われています。わたしのような素人には理解すすのも困難ですが、とりあえず触れて慣れておこうと取り組んでいます。医院のホームページのデザイン変更などにLMMを利用しています。実際の診療で使うには、医療情報を外部に出すことは出来ませんので、ローカルLMMというPC内で処理を行うものを使う必要があります。これにはPCの能力がそれなりに高くないと使えません。文章の英訳や中国語訳などは簡単にできますので、まずはそういったところから使うようにしています。 ちなみに、この文章を、CHATGPT5で英訳すると5秒ほどで以下の文章が生成されます。 It’s a hot—and intense—summer. Right now, large-scale generative AI (LMM) is a hot topic. Fierce competition is underway, starting with ChatGPT. For an amateur like me, it’s difficult to fully understand, but I’ve decided to get hands-on and become familiar with it. I’ve been using LMM for tasks such as redesigning the clinic’s website. For actual medical practice, however, patient information cannot be sent outside, so it’s necessary to use a local LMM that processes everything within the PC. This requires a fairly powerful computer. On the other hand, things like English or Chinese translations of text can be done easily, so I’ve started by using it for those purposes. 中国語なら炎热而又火热的夏天。 当下,大规模生成式人工智能(LMM)是一个热门话题。从 ChatGPT 开始,各家公司之间展开了激烈的竞争。像我这样的外行人要完全理解它并不容易,但我还是决定先动手尝试,逐渐熟悉。我已经在诊所的网站设计改版等方面使用了 LMM。 不过,在实际诊疗中,由于医疗信息不能对外泄露,因此必须使用在本地电脑内处理的 “本地 LMM”。这需要电脑有相当高的性能。而像英文或中文翻译这样的工作则非常容易实现,所以我就从这些方面开始应用。 炎热的天气,夏天正闷热得让人难以忍受。 大型生成式人工智能(通常称为 LMM)正是当下的热门话题。自从 ChatGPT 出现后,竞争就愈发激烈。对于像我这样的业余爱好者来说,完全理解其中的细节并不容易,但我正试着先把它尝试一下。我已经开始利用 LMM 来重新设计诊所的网站。例如,实际临床中不能把病患信息泄露到外部,所以需要一套本地 LMM,在本机电脑上完成所有处理。要做到这一点,电脑的性能一定要够高。文章的英文翻译或中文翻译这类工作相对简单,我先从这些开始使用。 とこんな具合で翻訳できます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 28日 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 過去ログ 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9 2016.10 2016.11 2016.12 2017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9 2020.10 2020.11 2020.12 2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.10 2021.11 2021.12 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.10 2022.11 2022.12 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8 2023,9 2023.10 2023.11 2023.12 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 2024.10 2024.11 2024.12 2025.1 2025.2 2025.3 2025.4 2025.5 2025.6 2025.7 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||